9月は防災月間。暴風、豪雨、洪水、地震、津波など、ある日、突然やってくる災害への備えを確認するまたとない機会です。家族とどう連絡をとるか、避難場所はどこにありどういくか、持出品・備蓄品の内容は充分か、家具の配置・固定は最適かなど、いずれも重要ですが、ライフラインが停止してしまった場合、とくに重要なのが水と電気をどう確保するか。これができているのとできていないのでは、災害時の生活に大きな差がでてきます。

備蓄しておくべき水は飲料水と雑用水の2種類。飲料水は飲むための水で、1人1日3Lを3日分、もしくは、災害が大規模だった場合、支援や復旧に時間を要することから1週間分、ペットボトルやウォーターサーバを利用しながら備蓄しておくとよいようです。雑用水は、食器の洗浄、衣類の洗濯、トイレの水洗などにつかうための水で、浴槽や貯水槽も利用しながら、できるだけ充分に備蓄しておくとよいようです。

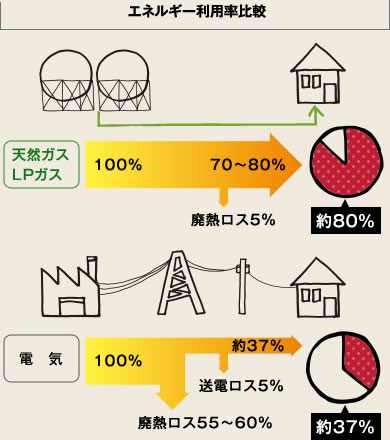

情報収集や安否確認のために携帯電話を充電する、夜間の安全のために照明を点灯する、暑さ・寒さへの対策のために冷暖房を稼働させる、このいずれにも必要なのが電気。復旧までの期間は約1週間と、ガスや水道にくらべてはやいのですが、発電機や蓄電池を準備しておくとさらに安心です。また、ガスと水道が供給されている状態であれば、エネファームがつくる電気を使用することもできます。(※)

※停電発生時にエネファームが発電している場合、

もしくは、停電時発電継続機能を内蔵している場合。

出典:東京海上日動 防災・減災情報サイト「あしたの笑顔のために」