富山県の持ち家住宅率は76.8%で全国2位。家を建てて一人前という風潮が根強いこと、夫婦共働きや多世代同居により実収入が多いことがその理由といわれています。

では、実際、1年間でどれほどの家が建っているのでしょうか。富山県土木部建築住宅課が発表した「平成30年度月別新設住宅着工戸数」では、年度戸数は6,400戸で、そのうち持ち家戸数は3,386戸となっており、寒さが緩むなど気候がよくなってくる3月は346戸ともっとも多くなりました。

出典:総務省統計局「平成30年 住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」

出典:富山県土木部建築住宅課「平成30年度月別新設住宅着工戸数」

家を建てるとなると、次から次にでてくるのが、決めなければいけないこと。間取りをどうするか、内外装をどうするか、設備をどうするかなど、内容は多岐にわたります。もちろん、給湯器をどうするかもそのひとつ。

給湯器にはつくったお湯をためておく貯湯式の電気給湯器と、つかうたびにお湯をつくる瞬間式のガス給湯器があり、前者は、安価な深夜電力でお湯が沸かせる、非常時にタンクのお湯がつかえるといった特徴が、後者は、お湯の勢いがありお湯切れの心配がない、コンパクトで設置場所をとらないといった特徴があります。

また、機種によって、出湯量に関わる給湯能力や、風呂自動運転や床暖房運転に関わる給湯機能も違ってくるので、お湯の使用量と使用場所はもちろん、どんなところにメリットを感じるか、どんなライフスタイルを求めるかにあわせて選びましょう。

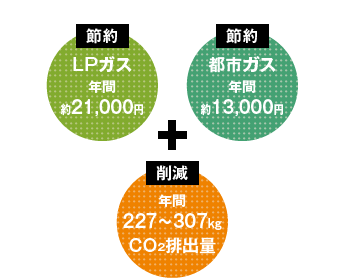

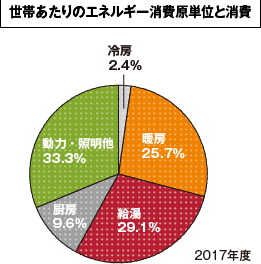

経済産業省資源エネルギー庁が公表している「エネルギー白書」によると、家庭におけるエネルギー消費量の約3割は給湯。

動力・照明他に次いで割合が高くなっており、電気やガスの使用量の増減に直結しています。当然、光熱費の節約やCO2排出量の削減にも直結しているので、給湯器を選ぶときはその経済性や環境性も考慮しておくのがベスト。毎日にゆとりとやすらぎが生まれます。

出典:経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書」